冬が旬の食材

鰆(サワラ)

魚扁に春を書くサワラ、まるで春の魚の代表のような字ですが、縦に長い日本列島では地域によって旬が少しずつ異なります。北海道から沖縄まで各地で親しまれていますが、特に瀬戸内海の海を好んで回遊するそうです。そのため、岡山・広島などでは鰆は日常の食材としても、また凝った料理にもさまざまに使われています。

岡山では特に珍重され、秋から春先まで食卓を賑わせます。しかし、地元の食通が好むのは、一番美味しくなる11月から3月まで。岡山寿司をはじめとして、焼き物、煮物など幅広い料理で供されますが、「何と言っても刺身が一番」とか。寒い冬の鰆は脂がのってねっとりとして、甘味が強く感じられます。

情報提供:「岡山県料理業生活衛生同業組合」

情報提供:「岡山県料理業生活衛生同業組合」写真は「いろどり」第21号から

日本中の鰆料理の中でも、刺身で楽しむのは瀬戸内の岡山ならではの味わい。身が柔らかいため、白味噌に漬け込んだ西京焼きや、粕漬けにして焼き魚にされます。大阪では酢でしめた生ずしをサバ寿司よりも好む家庭も多く、正月料理として長く愛されています。

あんこう(鮟鱇)

「西のフグ、東のアンコウ」といわれるように、食通に冬の到来を喜ばせる旨い魚の代表格です。アンコウの醍醐味は、"七つ道具"といわれる部分にあります。肝、とも(手羽、腕、胸びれ)、柳肉(身、頬)、胃袋(水袋)、ぬの(卵巣)、エラ、皮の7つの部位ごとに違った美味しさががあり、それぞれにあった料理方法で楽しめます。特に皮やヒレにはゼラチン質が多く含まれていて、女性にとっては美肌作りの効果も見逃せません。

お造りや肝合え(友合え)、お鍋、唐揚げなどさまざまに料理され、捨てるところがないのもアンコウの特長。唇以外はすべて食べられるということを、江戸川柳には「鮟鱇は唇ばかり残るなり」と詠まれています。熱帯から温帯の海に住み、海底に身を潜めて餌を待ち、捕食します。日本全国の海にいますが、特に"常陸もの"といわれる福島・茨城・宮城沖産のアンコウは逸品とされています。

情報提供:「岡山県料理業生活衛生同業組合」

情報提供:「岡山県料理業生活衛生同業組合」写真は「いろどり」第29号から

アンコウの体はつるつる、ぶよぶよしているため、まな板の上では包丁が入れられません。そこで、下顎に鉤を通し、吊るしてさばく独特の料理法が考案されました。

これが"アンコウの吊るし切り"。胃袋に水を入れて膨らませ、皮を削ぎやすくしてからさばいていきます。鮟鱇鍋の味付けにも、地方によって特色があります。福島県では、肝と身から出る水分だけを使って鍋に仕立てる"どぶ汁仕立て"、いただきやすい"肝醤油仕立て"などが好まれています。

むかご

零余子、あるいは無果子、また珠芽、と書いて"むかご"と読みます。小指の先ほどの球形をした小さなお芋。

主役となる食材ではありませんが、晩秋から初冬の脇役として使われるようになってきました。自然薯のツルや葉の付け根にでき、でんぷんなどの養分が凝縮したもの。本体の芋よりやさしく微妙な味わいがあります。

従来からヤマノイモの種芋として用いられ、地中に埋めて1年から3年かけて大きく育て、ヤマノイモとして収穫されています。

しかし、愛らしくも野趣の感じられる形に注目が集まり、最近では秋の料理の名脇役として愛用されています。

写真は「いろどり」第15号から

写真は「いろどり」第15号から

料理方法は、すり鉢のなかで転がして外皮の固い部分を取り、塩蒸しして、淡口醤油、味醂、砂糖、酒を合わせた地にからめ、松葉に刺して飾ります。または、水洗いして皮ごと素揚げし、椀だねにすることも。塩茹でして米に加えて炊き上げる"むかごご飯"も、この季節ならではの味わいがあり、好まれています。

柚子(ゆず)

日本には香りを楽しむことのできる柑橘類が、40種類以上もあります。爽やかな香りの筆頭にあげられるのがこの柚子。ほんのわずかな柚子の皮からも、上品な香りが立ち上ってきます。

原産地は中国の揚子江上流でしたが、日本へ伝わってから品種改良され、大きさや風味が随分変化したようです。 最近では一年を通して柚子の香りが使われていますが、収穫時期は11月から1月頃。柚子の香りをきくと、冬の到来を実感します。吸い口や香りづけとして少量用いられる以外にも、柚子釜(柚釜)や柚子味噌などのように大胆に使う料理もあります。

冬の魚貝を漬け込んで焼く「幽庵焼き」もそのひとつ。冷めてもなお柚子の香る、焼き物の代表です。

写真は「いろどり」第33号から

写真は「いろどり」第33号から

近江の茶人・北村祐庵が創案した料理と言われていますが、柚子を輪切りにして使うことから、柚の字をあてて「柚庵焼き」とも書かれます。生のまま香りを活かす他に、火を加えて丁寧に甘く煮詰める網傘柚子、青いうちに果肉を外して煮る御所柚子など、わずかな苦味も楽しむ料理が考案されています。柑橘類にはシネフリン、トコフェロール、アスコルビン酸、フラボノイドなどが多く含まれていることが分かってきました。こうした成分の効果が早くから知られていたため、素材として活用されてきたのでしょう。

若狭(わかさ)がれい

魚のおなかを手前にして置いて、右側に目がついているのがカレイ。

日本近海でとれるカレイは40種類にのぼると言われますが、そのうち体が薄く形も細くてスレンダーなのがヤナギムシガレイです。

特に若狭湾でとれるヤナギムシガレイを"若狭がれい"と呼んでいます。形が笹の葉のように細長いことから、"笹がれい"とも言われます。

福井県の若狭がこのカレイの名産地になった背景は、若狭湾の沖合いで暖流と寒流が交わっているため、ふたつの海流にもまれ身肉が美味しくなるのだとか。

若狭がれいの最も美味しい食べ方が、一夜干しです。薄塩を振り、串に刺して外気にあてる、という作り方ですが、これだけで美味しさは格別。

日本海の港町に吹きつける夜風は、乾燥した冷たい空気を運び、カレイを一晩で美味しく脱水してくれます。

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」写真は「いろどり」より

脂肪が少なく、淡白で上品な甘味すら感じられます。カレイの干物のなかでも最高級品とされるこの若狭がれいの料亭料理は、2枚におろして酒焼きにし、柑橘とだしの酢を振り向付の一品に。

若狭湾産のカレイやアマダイ(若狭ぐじ)などは"若狭もの"と呼ばれ、中世から京の都で珍重されてきました。11月~2月が旬。

なまこ

ぬるぬるしてちょっと不思議な形をしていますが、棘皮動物という立派な海の生き物です。赤なまこ(アカコ)は岩などに着いて生息し、砂地に住む青なまこ(アオコ)・黒なまことは異なる種類。体はきわめて単純な構造でありながら、生は下処理をして酢のものに、腸はコノワタという珍味に、卵巣は干してコノコ(クチコ)となり火であぶって美味しく食べられる。

つまり、全身が珍味というありがたい海の幸です。なまこの処理は両端を切り、内臓を取り出して、ザルに小石とともにいれて水洗い。これを"石ぶり"といって、外側のぬめりと埋まっている小骨状の固いものを取り出す珍しい調理法です。

きれいに洗ったら次には番茶の葉でおおい、上から湯を注いで柔らかくする。これもまたユニークな調理法。不思議な食材には不思議な調理法が生まれます。コノコは三角形の板状に成形され、天日干しされる。

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」写真は「いろどり」より

最近では生産量も少なくなり、高級珍味として食通に好まれています。コノコを料理に使うのは、産地の青森ならではの贅沢な料亭料理。なまこは12月から1月が旬、コノコは北国の遅い春の日にさらして干し上がる3月が旬です。

しいたけ

最近、海外の料理レシピにも「SHIITAKE」という名称で登場するようになりました。

いうまでもなく、日本を代表するキノコ。日本でもっとも栽培量の多いキノコですが、栽培の歴史は古く、1600年代にまで遡ることができます。

全国各地で栽培されていますが、最近は福井県産のしいたけも注目されています。その理由は福井の恵まれた自然のおかげで、原木の質がよいこと。年間の降水が豊かで、ナラやクヌギなどの落葉広葉樹が繁茂しやすく、その栄養分をしっかり吸って椎茸がおいしく育ちます。原木に椎茸の菌を植えつけたものを"ほだ木"といいますが、福井ではこの木を山林の中に置き1年半から2年もの間、じっと育てていきます。ときには苛酷な自然条件が、じっくりと強くて美味しい椎茸の生みの親になるのです。

椎茸には免疫力を高める効果があることも証明されています。細胞の働きを強くすることで、病気にかかりにくい体を作るとされて、質の良い椎茸の栽培や料理に拍車がかかるようになりました。年間を通じて栽培されていますが、食卓に登場する頻度の多いのは、やはり鍋料理の多い冬でしょうか。

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」

情報提供:「福井県料理業生活衛生同業組合」写真は「いろどり」より

ねぎ

ネギはユリ科の野菜。栽培方法や品種の改良、分化が進歩したために、一年中食べられるが、旬は冬から春である。

夏から秋にかけては緑葉部の多い青ネギ、冬から春にかけては白い茎鞘部の多い白ネギの季節で、青ネギは関西、白ネギは関東での需要が多い。いずれも用途は同じ。

原産地は中国西部のようだ。中国では古代から栽培されており、最も古い野菜である。中華料理にネギを加えるものが多いのは、古くからあった野菜であるためとも考えられる。

日本での栽培も、十世紀ころからと古く、昔から重要な野菜であったと言える。北海道から沖縄まで需要の多い野菜で、各地に独特の品種が分化し、周年供給されている。

刻むほかなし晩年の葱の量 楠本憲吉

刻むほかなし晩年の葱の量 楠本憲吉「いろどり」第21号より

ネギの種類は桜ネギ、加賀、千住、九条の四群に大別される。桜ネギは北陸、東北の夏ネギとして自家用程度に利用されている。加賀群は北陸、東北、北海道の積雪地帯に分布する寒地型のもの。千住群は関東の代表的なネギで、根深ネギともいわれる。茎鞘部に土寄せをして地下の白色部を長く軟らかく育てたものだ。葉の青い部分は固いので食べないのがふつうだが、もちろん鍋に入れて食べてもよい。

九条群は関西の代表的なネギ。緑葉部を利用するので葉ネギともいう。最近、ワケギ(万能ネギ)の需要が多くなった。これは九州在来種の青ネギで、薬味には便利である。ワケギとワケネギとは違い、ワケギは古くから西日本で栽培してきた葉ネギで、分けつ性のネギと分球性のタマネギとの雑種。ワケネギは千葉県東金市付近で栽培してきた品種である。

ネギは薬味に使われるが、ニンニクやタマネギと同じくユリ科の野菜であるから、その香気成分はそれらに似て、ニラ油に属する含イオウ化合物が主体であると推定されている。

この含イオウ化合物は、加熱されると甘味の強いメルカプタンとなる。鍋物にネギが欠かせないのは、含イオウ化合物の香気とその他の揮発性成分の香気、そして含イオウ化合物が加熱されて変化したメルカプタンの甘味が、鍋の汁に移行していちだんとおいしくなるからだ。この甘味があるからこそ、鍋のあとの雑炊はいい味で食べられるのだ。

素材としてのネギの味を知るには、軟らかいところを高温で軽く茹でて、酢みそ和え(ぬた)にするのがよい。高温で処理することにより、甘味がひきたつ。

はぜ

「はぜが沸く」という。十一月、旬の時期にはぜが海中一面をおおいつくすさまは、まさに「沸く」という表現がぴったりだ。風情を大切にする江戸の人々は、昔から東京湾のはぜをよく味わった。

旬のはぜは、やはり洗いかうす造りにするのが一番。洗いは、三枚におろし、腹骨を取り、ぬるま湯で素早く洗ってから氷水におとす。梅じょうゆのたれで、コリコリとした歯触りを楽しみたい。うす造りには、ポン酢に赤おろしを添える。あるいは、はぜ丼はどうだろう。三枚におろして、すりごまを入れたしょうゆにつけ、温かい御飯の上に並べる。これに焼きのりと三つ葉をちらす。

「はぜ日和」という季節は、十月半ばころのあたたかい日をさす。彼岸すぎから十月ころのはぜははしりで、こぶりで骨が柔らかい。

「いろどり」 創刊号より

「いろどり」 創刊号より

うにやイクラなどと和えて、まだやや淡白な味を補うか、てんぷらでいただくのが旨い。はしりのはぜからは、上品なだしがとれる。はぜを焼いて風干しにした「焼き干し」を使うのが、関東地方の雑煮の最も贅沢なだしとなる。はぜの風干し風景は、この時期の千葉浦安の風物詩だ。

十二月、なごりの時期のはぜは甘露煮や西京焼きが旨い。

お節料理

お節料理の習慣は比較的新しいもので、江戸時代には「喰積み=蓬莱飾り」と称して三方に白米を盛り、上に熨斗鮑、伊勢海老、勝栗、昆布、野老、馬尾藻、串柿、裏白、譲葉、橙、橘などをのせて祝いました。後年、調理した重詰めの料理となり、俗に三が日は主婦が家事の手を休めるために料理を作り置きしたものがお節といわれています。正式には五段重ねの一の重に祝肴、二の重に口取り、三の重に焼物、与の重に煮物、五の重に膾(酢の物)などが詰められますが、一般には二段、三段重ねが用いられます。

「いろどり」第40号より

「いろどり」第40号より

チョロギ

チョロギとはおかしな名前です。料理名では「長老木」または「千代呂木」とめでたい字を当てますが、辞書を引くと「草石蚕」または「甘露子」という字が出ています。「草石蚕」は、塊茎が蚕に似ていることに由来しています。また朝露が落ちて地中に出来た球という意味で「朝露葱」に名の起源があるとも言われますが、いずれにしても名前も形状もユニークな植物です。

チョロギもクワイと共に、お正月のおせち料理には欠かせないものです。重詰めの黒豆の中にチョロギが真紅の顔をのぞかせると、赤と黒の取り合わせがいかにも新年にふさわしく、また形が数珠のようで俵にも似ており、縁起の良いものとして喜ばれます。

チョロギはシソ科の多年草で原産は中国南部とされています。日本へは中国から渡来した植物で、延宝三年(一六七五)に最初の記録があります。

茎は方形で高さが五〇センチくらいです。秋になりますと、葉の付け根に紅紫色の花が穂状に咲きます。もともと日本の気候風土に適しており、寒さにも暑さにも強く、土質を選ばない上に手間がかからず、日本の山間各地で栽培されていました。明治から大正の初めころまでは、たいていの農家の畑の隅に植えられていたそうです。

「いろどり」第34号より

「いろどり」第34号より

チョロギは、竹のささらや米ぬかで凹んだ部分を良く洗って土を落とし、両端を切り落とします。水から茹でて、酢または梅酢に漬け込みます。また、水から煮てうま煮にしたり、、茶碗蒸しの種とすることもあります。天麸羅にも使いますが、正直なところたいしておいしいものではありません。が、ちょっぴりユーモアのある形が素朴な親しみを抱かせるものです。 昔は梅干の代わりにチョロギの梅酢漬けをお弁当のおかずにしたものだそうです。

フグ

ふぐ汁や鯛もあるのに無分別(芭蕉)

よう顔を見といてくれと河豚をくひ

臆病は葱ばかり食ふ雪の夜

フグは冬に食べる魚だ。はしりは十一月頃だが、翌年の二月に入ったころが、脂ものり、うま味成分も多くなる。食用としているフグは十種類以上もあるが、最高級品はトラフグ。真冬に、黄海、韓国・済州島西域の漁場から二昼夜近くも、漁船の水槽の中で大事に生かして持ち帰る「生かし」が最高。

「いろどり」第16号より

「いろどり」第16号より

とくに三年もので尾ビレの白い「白生き」は最も人気が高い。「白い身の血管が目立たなく、刺身にしたときの見た目、味、歯ごたえも最高に良い」と専門家はいう。

フグ料理のみせどころは、障子紙ほどの薄さにひいた刺身が、絵皿の模様の浮きでるように造られていることだ。活き締めして下ろした直後の身肉は硬く、マナ板に投げつけると、身はアメ色のようになって縮む。それを乾いた晒し木綿で包み、約二十四時間低温で熟成させると、硬かった身から水分が適度に抜かれ、同時に脂も全体に回る。そして絵皿の模様が浮きでるように薄くひける状態になる。さらに熟成によって、イノシン酸が増え、また身を構成しているタンパク質の一部は分解してエキス分のアミノ酸量が増えて、うま味が増す。

このように熟成のタイミングを見極めるのがベテラン料理人の経験から生まれたカンである。

なお、フグのほのかな甘さのあるうま味は、身の中のエキス分に存在するグリシン、リジン、グルタミン酸によるところが大きく、これがフグのうま味成分の特徴といえよう。

フグの刺身をおいしく食べるには、ダイダイを使ったポン酢と、小ネギが必要だ。小ネギを短く切った「寸ネギ」二本を刺身二枚で包んで食べるとフグの風味を消すことなく食べられる。皿の上の刺身は内側から箸をつけると、刺身の盛りつけをくずさないで食べることができる。

食通がこぞって「うまい」とたたえるのはオスの精巣の白子。紀元前の中国の春秋時代、越の国の西施という美人の乳房に由来して「西施乳」ともいわれた。乳房のようにふっくらとして、やさしい味に人気があるといえよう。白子は焼いても、鍋の具にしても美味しい。白子が口の中に入ったときの特有の味わいの広がりは“絶妙”としか表現できない。

鍋を食べた後のスープでの雑炊も格別な味で、からだも暖まる。フグの身、アラから溶出したエキスたっぷりのスープでつくりあげた雑炊は、寒い日の最高のご馳走といえる。

寒ブリ

能登地方では立派なブリを贈る習わしがあります。それはお嫁さんの実家が、嫁ぎ先にお歳暮として贈るものです。小さなブリですと「ガンド嫁、フクラギ嫁」と陰口をたたかれるので、娘可愛さから、親は無理をしてでも大きなブリを贈るそうです。ですから、こぶりのハマチまでブリと称し商売をしている都会の活魚料理屋をみたら、これは「ガンド店、フクラギ店」ということになるでしょう。

ブリは丸ごと使える大変無駄のない魚として知られています。ブリ料理の代表的なものは、刺身、塩焼き、粕汁の三つ。14㎏ほどのブリをさばくとなると、これはもうたいへんな力仕事で、ブリ料理が日本料理のなかでとりわけダイナミックだといわれるのはここからきています。

「いろどり」第5号より

「いろどり」第5号より

天然のブリの刺身は非常にコシが強く、切り口が鋭角的で貴金属のような感じさえします。こうした外見のみならず、旨み、歯ごたえとも、養殖ものとは比ぶべくもないおいしさで、これこそ寒ブリの醍醐味といえるでしょう。塩焼きは、脂がしたたり、まさに西洋料理のステーキと何ら遜色がありません。また粕汁は北国の料理で、おいしい上に、これを食べれば一晩中体が暖まるといわれます。

ブリの旨みは、アミノ酸のヒスチジンという成分によるものです。これは時間が経過しても体内の酵素によって作り出されていきます。そのぶん傷みにくく、大きな切り身にしてラップに包んで冷蔵庫に入れておくと、三~四日は味がそこなわれずおいしくいただけます。また塩ブリや藁巻きブリにすれば、保存食となります。ちょうど関東の荒巻鮭と同じように、関西地方ではこれらは年末年始の食として欠かせないものになっています。

鴨

鴨は古代より、狩猟鳥獣の主要なもののひとつに数えられており「常陸国(ひたちのくに)風土記」には、日本武尊命(やまとたけるのみこと)が鴨を射た話が、また「播磨国(はりまのくに)風土記」には、賀毛郡の地名の伝承に、応神天皇が一矢で二羽の鴨を射止めて羹(あつもの)とした話が載っています。

古代の人は何種類かの鴨を食用としていたようですが、今では人間の餌食になるのは、マガモがほとんどとなりました。理由は、マガモが他の鴨に比べて格段においしいからでしょう。しかし、一口にマガモといっても、その味は一様ではありません。野鳥の解禁は十一月十五日から二月十五日までですが、鴨の肉に脂肪がのっておいしくなるのは、寒さも厳しくなる十二月半ば過ぎからです。

脇の下からお尻のあたりに脂肪がよくつき、丸々と肥え、1.5キロ程もある大鴨は最上のものです。鴨をさばきますと、のど元に籾をいっぱい詰め込んだままのものもあります。

「いろどり」第33号より

「いろどり」第33号より

鴨肉の中で、もっともおいしい部位は「だき身」(胸肉)です。新鮮で脂肪のよくのった大鴨の「だき身」の切り口は、鮮やかな赤と白の二層のコントラストも良く、食欲をそそります。鴨は鶏ほどには陸上を歩き回ることもしませんので、もも肉は発達していません。首骨はたたきとして、鍋や椀盛の味を引き立てます。全体に無駄になる部分はなく、余談ですが、板場ではかつて、鴨の残り骨とお尻の脂肪を使って、こってりとしたカレーライスを作っていたそうです。まさに“役得”といえるでしょう。

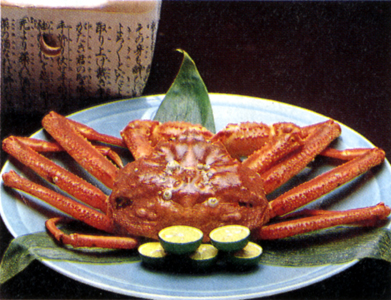

越前ガニ

荒れる日本海と曇り空。雪国特有の黒と白の風景と、茹であがった越前ガニの赤とをセットで思い出す人も多いのではないでしょうか。

カニは冷たい海のものに限ります。南国のカニは、色は鮮やかだけれどもどれも大味。そして寒い国のカニの代表が越前ガニです。

越前ガニの全国的な呼称はズワイガニです。ズワイガニは山陰地方では松葉ガニ、新潟地方ではタラバガニ(北海道で獲れるものとは別です)と呼ばれ、それぞれ自分のところのカニがいちばんだと自負しています。それはそうでしょう。地元で獲れたカニがもっとも新鮮なのですから。でも、旬の盛りに港に着いたばかりの越前ガニを市場に備付けの釜で茹でた、その茹でたてを食べたなら、ズワイガニの王者の名を越前ガニに冠することに異議を唱える人はいないのではないでしょうか。まさに世界最高の味といっても過言ではありません。

「いろどり」第11号より

「いろどり」第11号より

さて、地元金沢ではこの天下の美味をどう味わっているのだろうと、金沢屈指の料亭「金城楼」(きんじょうろう)を訪ねました。まず、近ごろもてはやされ、美味の代名詞のようにいわれている「カニの刺身」を所望すると、ご主人の土屋さんの返事はニベもなく、「土地ではそんなものは食べへん。虫がいるかもしれんで」。それでも意を決してトライしてみましたが、ふやけたクラゲのような味で、少しもおいしくありませんでした。

地元金沢の人にとって、カニの最高の食べ方は「焼きガニ」です。焼きガニは、大変贅沢な料理です。時間がたったものは焼いたときにイヤな匂いを発するからで、獲れたてのカニでなければ、香ばしい匂いの中でいただくことができないからです。土屋さんによると、カニには甘味があり、味の優劣は甘味で決まるということでした。

そして忘れてならないのは、甲羅酒(こうらしゅ)。カニの甲羅に日本酒を注ぎ、火にかけ、お燗をすると、カニのエキスと味噌とが溶け合い、あたかもビスク(フランス料理のエビ、カニ、のポタージュ)に極上の美酒をたらしたかのような味が生まれるのです。

さて、茹でた後、秒単位で変質してしまうカニを、産地から遠く離れたわれわれがおいしくいただくには、「カニ酢」の力を借りることにしましょう。だし三、酢一の割に、昆布、塩、薄口醤油、砂糖、味噌を加えて煮立たせ、最後に鰹節を入れて漉し、冷めたら生姜を加えてでき上がり。茹でたカニの身とカニ酢との相性は抜群です。

越前ガニも、十年前に比べると十分の一の漁獲量になってしまいました。底引網でごっそり引き揚げると、なんと八割が雌。資源保護のために雌を逃がしてやりたくても、何しろ200mもの深海から揚げられてしまったのですから、もう生き永らえることはできません。雌の大きさは雄の五分の一、値段は八分の一程度。「香箱(こうばこ)ガニ」と呼ばれ、主に土地の人々の舌を満足させています。なんとか海底で雌雄の区別をつけ、雄のみを水揚げできるような技術が開発できないものでしょうか……。農水省さん、是非、考えてみてください。